Empecemos por su color: no es rosa como la goma de mascar, ni tampoco magenta o rosita como rubor en polvo. El tono exacto de la nueva piña rosa que recién empezó a comercializar Del Monte es más como una mezcla entre el color de las peonías y melón, un color que sólo había visto en camisetas polo en Cape Cod y en los labios de las actrices que salían en las películas de Douglas Sirk a mediados del siglo pasado. Si mi profesión fuera “nombradora de colores” (que ojalá y lo fuera), lo denominaría “camarón adolescente”. Es el color que obtienes cuando modificas el ADN de la Ananas comosu para reducir los niveles de enzimas que convierten el licopeno en betacaroteno. Al haber menos conversión, el característico amarillo brillante de la piña se convierte en… 5R 7/6.

El color de esta ingeniosa fruta, cuyo nombre se describe en la solicitud de patente de Del Monte, se deriva de la escala de colores Munsell, un sistema desarrollado a principios del siglo XX por un artista que trató de crear un método científico de notación de colores. En la documentación que detalla los quince años de trabajo que tardó esta fruta en volverse una realidad, Del Monte también describe su creación como “rosada” o “piña de carne rosa y extradulce”; además, si pides un espécimen de 49 dólares en la página de la empresa que vende directo al consumidor, descubrirás que su nombre oficial (es decir, la marca registrada) es Pinkglow™.

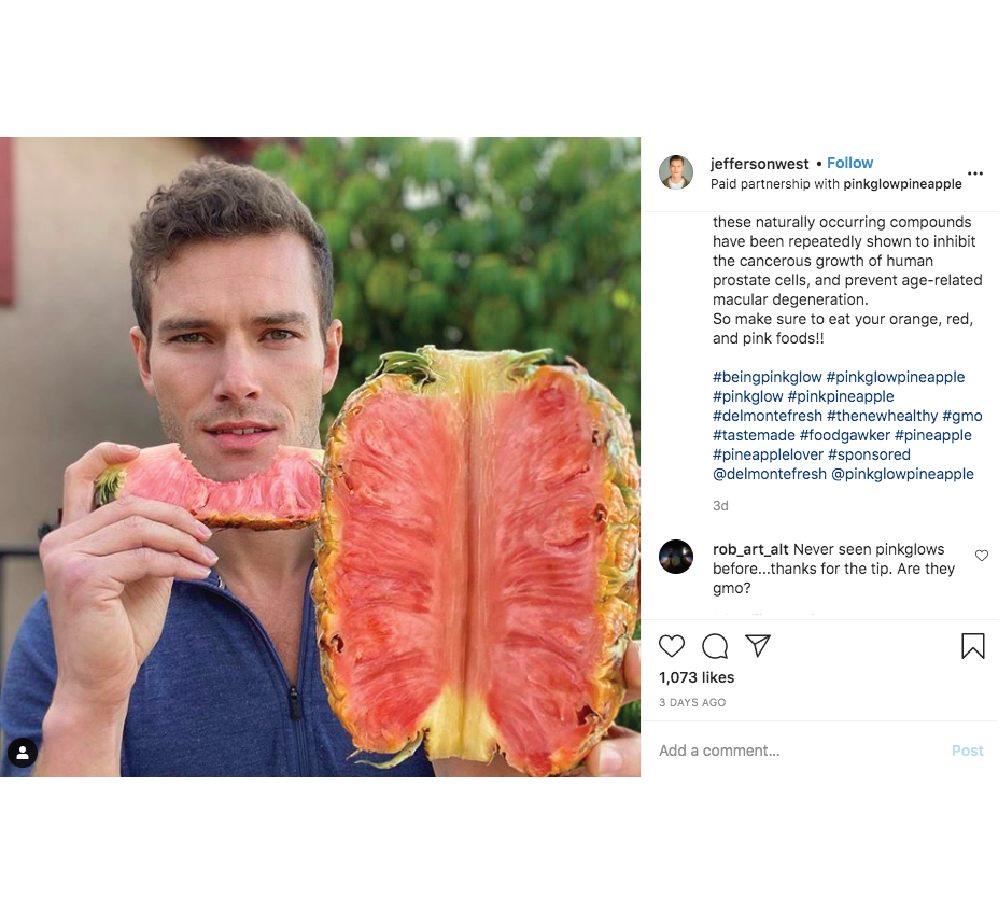

Vivimos en un momento histórico en el que se han manipulado y rediseñado categorías enteras de bienes de consumo para despertar interés y generar clics en redes sociales. Por ejemplo, las portadas de los libros tienen una tipografía más grande, la cual resalta de maravilla en una retícula tamaño iPhone. El “maquillaje para Instagram”, por su parte, se ha consolidado como una categoría por mérito propio, con el surgimiento de productos diseñados específicamente para hacerte ver de maravilla en fotos, sin importar qué tan rara o hasta caricaturesca se vea tu cara en persona. Y ahora ha ocurrido lo inevitable: ya hay incluso fruta instagrameable. Tan pronto Pinkglow™ salió al mercado, empezó a aparecer en los feeds de influencers, acompañada de hashtags como #beingpinkglow o #jewelofthejungle. En una de esas fotos, un modelo con pómulos deslumbrantes sostiene una rebanada de la fruta resplandeciente a la que le falta una mordida perfecta. “No te preocupes por usar un filtro”, dice la página web de Pinkglow™. “Lo trae integrado por naturaleza.”

Y sí. Desde los años ochenta se hace edición genética agrícola en laboratorio: a veces para aumentar el contenido de vitaminas del alimento; a veces para que sea más resistente a enfermedades o tenga una vida útil más larga; a veces para que se oxide menos al entrar expuesto a oxígeno. Del Monte no esconde que su piña rosa es resultado de la intervención humana, pero tampoco lo grita a los cuatro vientos: en la página web de Pinkglow™ no se le describe como un transgénico ni se habla de modificación genética. Ahora bien, sin importar en dónde te ubiques en el espectro entre “los transgénicos son el diablo” y “los transgénicos son una maravilla”, a cualquiera le impresionaría el inmenso despliegue de recursos a los que una empresa recurrió para crear un meme comestible tras más de una década de trabajo.

Como era de esperarse, para consolidar su marca, Del Monte decidió echar la casa por la ventana. Cada piña llega acompañada de un certificado de autenticidad dorado que felicita al destinatario por “obtener esta delicia suntuosa” y le recomienda: “usa el hashtag #PinkGlowPineapple y te lloverán likes”. Antes de enviarla le cortan la corona, así que, cuando la recibes, parece más un balón de americano acolchado y anidado en pañuelos de papel que una piña. En las preguntas frecuentes de la página web se explica por qué la envían así: “Las piñas Pinkglow™ se cosechan a mano. Para producir una nueva cosecha, es necesario replantar la corona”. Lo que Del Monte no menciona abiertamente es quizá la razón más importante para decapitar sus piñas: si alguien tuviera una de esas coronas en sus manos, podría plantarla en su propio jardín, siempre y cuando viviera en un entorno con el clima apropiado para propagar —o “piratear”— esta fruta patentada. Claro que quitarle la corona a la piña la priva de su silueta majestuosa… pero los secretos industriales son justo eso: secretos. Contacté a Del Monte con la esperanza de que alguien confirmara mis sospechas sobre la corona faltante, pero la empresa no respondió. Y, en mi opinión, ese silencio dice más que mil palabras: La piña rosa no es un diálogo, ¡es una declaración!

Y, a todo esto, ¿a qué sabe? La que a simple vista parece una modificación meramente estética —como una inyección de colágeno en los labios— también influye en su sabor. La Pinkglow™ tiene un lustre azucarado casi sobrenatural. Es tan dulce que los cubitos que corté con absoluto cuidado me supieron mejor cuando les rocié un poco de jugo de limón. Sin embargo, mientras masticaba, me di cuenta de que las piñas normales no requieren ese complemento. Aun así, al servirla helada en un tazón de cristal durante una fresca mañana de invierno, resultó innegable que aquella fruta tenía cierto encanto.

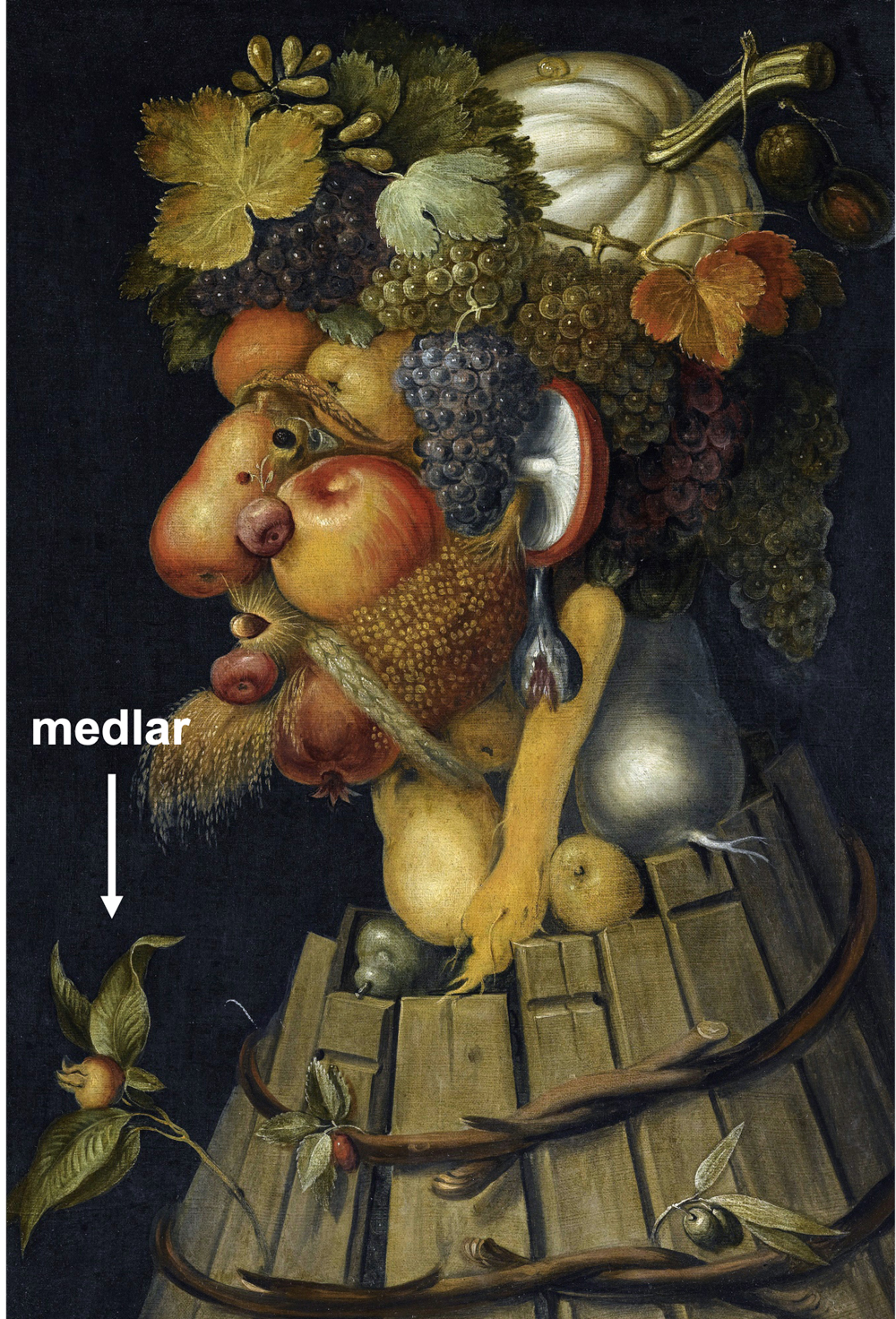

Debo confesar que soy particularmente susceptible a los encantos de las experiencias culinarias novedosas, y que buscar y degustar frutas nuevas me llena de vida, a diferencia de otros pasatiempos que, en comparación, son aburridos. Siempre recordaré el día (8 de diciembre de 2018) que probé por primera vez el borojó, en un huerto costarricense cerca de la frontera con Panamá. El borojó sabe a vino especiado y parece una pelota de béisbol que lleva enterrada unos 200 años; en cuanto a la consistencia, lo único con lo que se me ocurre compararla es con el queso brie triple crema. Hasta la fecha fantaseo con la fruta de la Monstera deliciosa, la cual parece juanete de ogro, pero huele a pudín de fresa y guayaba. O con el Diospyros nigra, también conocido como zapote negro, el cual sabe como si lamieras pasta de dátil de una roca. Y mi gran frustración es que aún no he logrado conseguir níspolas, las cuales parecen curiosas esferitas cafés que saben mejor cuando la piel se ha tornado casi negra y están a punto de pudrirse. Al parecer eran un manjar en la Edad Media.

A cualquier organización que desee vender alimentos transgénicos en Estados Unidos se le recomienda hacer una consulta voluntaria ante la FDA, cuyos resultados se dan a conocer públicamente. En 2015, Del Monte entregó información sobre su nueva piña, a la cual se le catalogó —con un toque de película de ciencia ficción— como “suceso de transformación número EF2-114”. La FDA revisó los documentos, reconoció que las piñas rosas eran comparables con las piñas normales en términos de cualidades nutritivas, confirmó que la descripción propuesta por la empresa era precisa y discretamente le dio su bendición a la fruta tras concluir que la Pinkglow™ es “tan segura como las variedades convencionales de piña para su uso previsto como alimento de consumo humano”.

Dos de las intervenciones transgénicas frutales más famosas del mundo han involucrado frutas tropicales. En primer lugar están las bananas Cavendish —esas que rebanamos como moneditas sobre el cereal matutino o que echamos a los batidos—, las cuales han sido víctimas del TR4, un hongo que amenaza con acabar con la cadena de producción bananera del mundo entero. En 2012, un grupo de investigación australiano le insertó a la Cavendish un gen para hacerla resistente al TR4, y desde entonces los resultados han sido bastante prometedores. Por otro lado, se han modificado las papayas para hacerlas resistentes al virus de la mancha anular de la papaya, una infección letal que atacó por primera vez en plantíos hawaianos en 1992 y amenazó con aniquilar la cosecha entera. Para 2010, 80% de las plantas de papaya hawaianas había sido modificada genéticamente y había vuelto a prosperar.

Ahora bien, es evidente que hay un incentivo económico para desarrollar frutas resistentes a plagas. Pero ¿qué le hizo pensar a Del Monte que crear una fruta instagrameable sería la gallina de los huevos de oro? Aunque cueste 49 dólares la pieza, ¿no tardarán décadas en recuperar lo mucho que invirtieron en investigación y desarrollo? ¿Cuánta gente de verdad está dispuesta a comprar una fruta que cuesta más que un boleto de avión de aerolíneas de bajo costo? Y, ¿cuál podría ser el valor de vida de sus consumidores, dado lo improbable que es que alguien adquiera el hábito de comprar piñas rosas por internet?

Como es de esperarse, la respuesta radica en la publicidad. La Pinkglow™ no es una fruta fungible, y ni siquiera un alimento per se. Es más bien una experiencia de lujo, análoga al derroche en un suntuoso Airbnb en un destino paradisiaco. La tarjeta que acompaña a la piña recomienda convertirla en “el centro de mesa de tu siguiente fiesta”, quizá aludiendo a la historia de las piñas convencionales, que, en el siglo XVIII en Europa, se rentaban como decoración para fiestas elegantes. Sin duda, la Pinkglow™ fue creada para generar expectativa y ser documentada y admirada de forma parasocial, más que para ser degustada. Aunque degustarla también es parte de la experiencia, masticar y deglutir un bocado de piña no toma más de unos minutos. Como emblema del consumo ostentoso, la parte ostentosa supera por mucho su cualidad comestible.

Con esto en mente, tener una Pinkglow™ en mis manos de pronto se volvió mucho más significativo de lo que se esperaría de una simple interacción entre persona y fruta. Se convirtió en el epítome de las acciones performativas en internet. Podía comerla y ponderar aquella extraña piña en un éxtasis privado o subirlo a internet para presentarle la degustación y la ponderación a un público anónimo, y luego obsesionarme como una rata condicionada por los likes y comentarios. Al final no sé si fue mera perversión o un acto de rebeldía absurda, o quizá un insensato homenaje a la piña que, a fin de cuentas, había dado su vida por mis papilas gustativas… pero me negué a instagramear la fotogénica fruta. Y la experiencia perdurará, como solían hacerlo las experiencias, fuera de los límites del algoritmo.